Coba pikirkan sebentar—siapa yang ada di kepala Anda saat mendengar istilah kelompok rentan? Mungkin orang dengan disabilitas, lansia, atau mereka yang hidup di garis kemiskinan. Bisa jadi Anda juga membayangkan komunitas terdiskriminasi, atau suku yang tinggal di daerah terisolir. Semua jawaban itu tidak salah, tapi bukankah kita semua, pada titik tertentu, pernah berada di posisi itu—atau akan berada di posisi itu suatu hari nanti?

Mengapa Pernah dan Akan Rentan?

Kerentanan bukan hanya milik “mereka” yang disebut dalam undang-undang. Ia adalah kondisi yang bisa dialami siapa saja ketika perlindungan yang kita miliki melemah, kesempatan menyempit, atau situasi mengancam datang. Contohnya: kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, menghadapi bencana alam, menjadi korban perundungan, atau mengalami diskriminasi.

Di masa lalu, mungkin Anda pernah mengalami salah satunya—itulah sebabnya kita pernah rentan.

Di masa depan, risiko lain bisa saja muncul, bahkan jika saat ini kita merasa aman dan mapan—itulah sebabnya kita akan rentan. Kerentanan adalah bagian dari siklus hidup manusia: kadarnya berubah-ubah, tapi tidak pernah hilang sama sekali.

Menempatkan Diri dalam Risiko Orang Lain

Auditya Firza Saputra dalam Hukum yang [Seharusnya] Berdaya untuk Semua (2022) mengajak kita mengubah cara pandang. Menurutnya, kerentanan bukan sekadar label. Ia adalah risiko yang melekat pada semua orang, hanya berbeda tingkatan—tergantung situasi, kesempatan, dan perlindungan yang kita miliki.

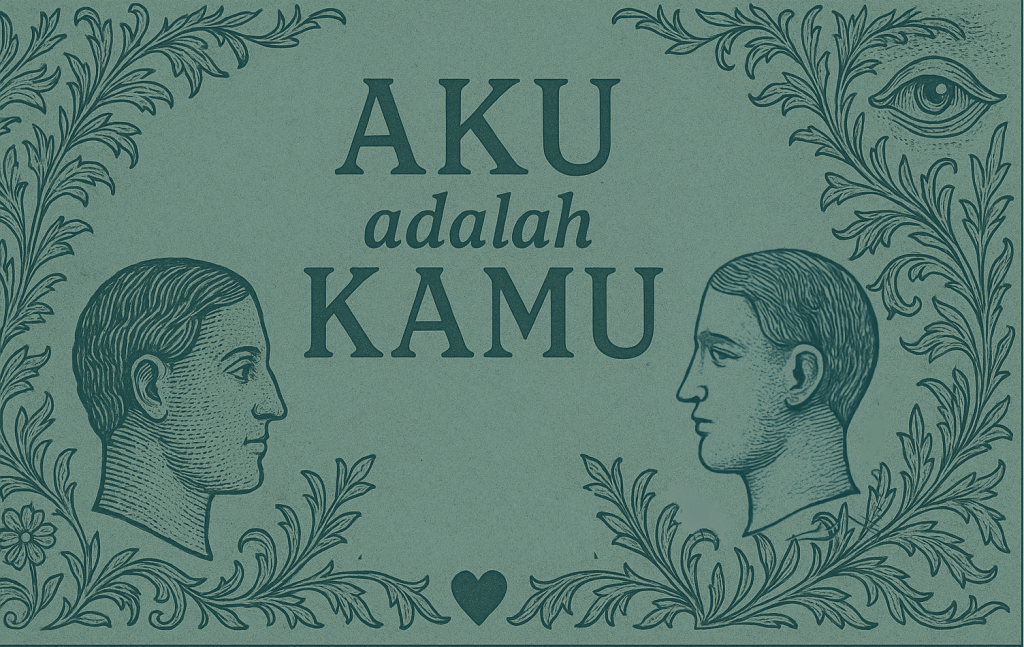

Ia terinspirasi gagasan filsuf Daniel Kolak tentang individualisme terbuka. Sederhananya: Aku adalah kamu. Jika kamu rugi, aku pun ikut rugi. Membantu orang lain bukan hanya soal empati, tapi juga melindungi diri sendiri.

Akar Filsafat

Sebelum Kolak, sebenarnya filsafat India—khususnya Advaita Vedanta—mengenalnya sebagai Tat Twam Asi. Teman-teman Hindu Bali pasti sangat paham soal ini. Tat artinya “itu” mengacu pada Brahman dan Twam artinya “kamu” mengacu pada Atman, sedangkan Asi berarti “adalah.” Jadi jika diterjemahkan secara literal Itu (Brahman) adalah kamu (Atman).

Brahman dan Atman tidak berbeda, demikian dalam konteks sakralnya. Untuk keperluan profan, diterjemahkan sebagai “aku adalah kamu” dan sebaliknya, untuk mengajarkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan yang lain.

Jika kamu tidak suka dimaki, ya jangan memaki; tidak suka disakiti, ya jangan menyakiti.

Sementara dalam ajaran Buddha, dikenal filsafat Sunyata atau “kekosongan.” Merujuk pada konsep bahwa segala hal di dunia tidak memiliki esensi atau substansi intrinsik yang kekal dan independen. Ia ada karena interdependen (saling ketergantungan) dengan yang lain.

Misalnya manusia tidak mungkin ada tanpa sinar matahari, tumbuhan, dan berbagai eksistensi lainnya. Oleh karena itulah doanya Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia. Karena sadar bahwa aku ada karena ada kamu, dan kamu ada karena aku. Semua makhluk ada karena saling bergantung satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan kehidupan.

Dari Empati ke Aksi

Dari filsafat “aku adalah kamu”-nya Kolak tersebutlah, menurut Saputra lahir Metode Kontemplasi Tiga Perspektif: membayangkan diri sebagai korban, pelaku, dan juri sekaligus. Dengan “berpindah kursi” ini, kita dilatih untuk memisahkan risiko yang nyata dari yang sekadar asumsi. Seorang aktivis, misalnya, tidak sekadar bekerja berdasarkan empati, tetapi juga kesadaran akan kerentanan yang bisa ia rasakan langsung saat duduk di kursi korban.

Pendekatan ini menantang cara pandang individualisme tertutup—yang fokus pada kepentingan pribadi dan menganggap ketidaksetaraan sebagai hal wajar. Sebaliknya, individualisme terbuka melihat bahwa ketika kita mengurangi risiko orang lain, kita juga sedang mengurangi risiko kita sendiri.

Bagi negara, logika ini punya implikasi besar. Kebijakan seharusnya tidak hanya melindungi kelompok yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang. Perlindungan harus adaptif, siap menjangkau kerentanan baru, dan bebas dari sekat-sekat identitas. Sehingga tidak ada warga negara yang mengalami diskriminas, termasuk misalnya penyandang disabilitas.

Baca: Peduli Disabilitas IKI dan KND Berkolaborasi

Mengubah Cara Pandang

Mengubah cara pandang soal kerentanan mungkin terasa seperti hal kecil. Tapi coba bayangkan: jika kita berhenti melihat “mereka” dan mulai melihat “kita”, dunia akan terasa lebih aman, lebih adil, dan lebih layak huni—bagi semua orang.

Karena pada akhirnya, yang melindungi orang lain sebenarnya juga sedang melindungi dirinya sendiri.

Sumber:

Saputra, AF 2022, ‘Why Put My Self In Your Shoes: Gagasan Individualisme Terbuka dan Pentingnya Kontemplasi dalam Menganalisis Risiko Bersama’, dalam Miko Ginting (Ed), Hukum yang [Seharusnya] Berdaya untuk Semua, Kumpulan Tulisan tentang Urgensi Legislasi Anti Diskriminasi Komprehensif di Indonesia, Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) dan Free To Be Me, Jakarta, hlm. 1–19.